致2023年。

年末是一个大家在朋友圈里大发特发的时候。对于世界来说,这一刻并无什么特殊意义,只是这个水球在轨道上前后某一刻经过了同一个相对位置而已。但人给了这个时刻意义。某种程度上这个意义是人类所共有的:使用格里高利历的地球人大抵都在庆祝这一刻。但对于我们这些年轻人来说,我们给这个时间意义的方式就是一起发发照片、感叹下成就、也许还有在群里发发新年快乐之类的内容。这个意义可以是韩炳哲意义上的节日,或者神圣时刻。它的神圣,对于我们这些人来说,正来自照片、祝福,或许还有窗外的烟花声。

现在,我也不能免俗的来写年终总结的博客了。如果没有邮件、群聊和朋友圈轰炸似得提醒,这一天对我来说也就是紧张忙碌焦躁的圣诞节中的普通周末罢了。在这个角度上,谢谢你们所有人给我找寻这个意义的机会。

文章的部分内容被密码保护:

2023年对我来说是一个既不幸福,又不幸运,也难言顺利的年份。仿佛是没活了的SNL,把所有人能想到的笑点用几年时间用尽了,只剩下尴尬的小品和复读种族性别刻板印象的段子。与其说是尴尬,其实更多的是茫然:我是谁?我要去哪?谁把我毛巾拿走了?然后观众尽力地哈哈大笑。是啊,为什么不笑一笑呢。也没什么坏处。

上次写这种博客居然已经是21年底的事情了。事实上,直到21年年中,我还存留着一丝写博客的想法:《二十不惑》和《无职》两篇文章的开头还躺在我的电脑桌面,盖在层层叠叠的文档、文件夹和屏幕截图下面。这两篇博客都是22年初开始写,但很可惜一辈子都不会有人读到它们了。写完《Duke指南》之后,我就无意写作,全身心投入到了跌宕起伏的杜克生活中去了。或者更realistic一些地说,被杜克生活暴揍一通,打的鼻青脸肿,字面意义的两个周下不了床。22年的年度总结写了大概几百字就被covid击倒了,就像很多人一样,再也没能爬起来。我也怀疑自己到底爬没爬起来。在怀疑的当口,24年已经到了。

还是长话短说,先把苦水吐尽吧。开始学术训练。被凯歌骂水平太差。连续完成不了答应的事情,学术上和生活上的。失败的兴趣培养实验。搬到二期宿舍。项目组进度缓慢被迫赶工。SW一团糟。Independent study也是。离别。老友重逢。大病一场两场三场四场。体力不断下滑。专业课拿了三个A-。申请季。以及该死的电脑。

当然这一年也有很多值得纪念的事,有不少值得感谢的人。也有些不值得感谢的人,愿他们能在读到这句话的时候反思自己。不过这些美好的部分绝不应该被一笔带过。相反,我要用笔在我脑白质的每一条沟壑里深挖,检查每一根髓鞘的走向;把这些过期的甜味记忆从公交车座椅下面扣下来,放到嘴里大嚼特嚼。不幸的是,我还要用它吹泡泡给每一个人看。而你,很不幸地,已经看到了。

学术

23年是我第一次真正地进行学术训练。CULMOVE390是一节目标明确、设计紧凑、extremely terrifying的学术写作训练课,而整节课只教一件事:写文献综述。社会学和人类学最重要的写作训练。我很久以后才发现,lit review虽然是一个所有人都在做的事情,但大家各有各的做法:DS学生可能找一找相似的模型就可以开编,学景观设计的可能需要找些材料来对比参考。就在今天,一个学心理的朋友则对着我在简历里简单写“conduct literature review”大发雷霆,为什么不写上在xx网站review了xx文章,用了什么screening或者snowball方法。我试图解释,但立刻被涌上来的想法淹没了。

综述是最重要的部分,Megan说。任何一篇文章的关键。重中之重。学者通过文献综述与其他学者对话。思想的碰撞。或者没有那么激烈,一种思想被借鉴,阐释,分析,解构,重新组合,再阐释。注意学术诚信!Namazi厉声说。让我们看看这个例子。注意作者要表达什么。他是怎么把不同的文献串联起来的?他怎么让他们对话起来的?亚历山大大帝的故事在古兰经中是一个什么样的人物,为什么这些学者的意见不同?作者怎么反映自己的观点偏向的?是的,这个作者是我的一个老朋友。马克思主义在新时代社会学研究中的用法——这篇是我写的,是的。跟我的博士导师一起,我们各自负责一部分。你需要全面的搜索。一本monograph,一篇edited volumn里面的文章,以及6篇你自己选择的journal article。你需要写proposal,这很重要,将来会用到的。你要写的比ChatGPT好得多——它太general了。非常、非常general。别担心,Megan说。很多研究生谈到文献综述都很痛苦。你们会花上几年慢慢学习的。

我从几个25届的朋友那里得知,他们也很害怕390。其实他们并没有直接告诉我,只是在我提到390的时候,痛苦的拧紧脸庞,开始细数他们在图书馆通宵写这3000字的经历。但其实对我来说,这节课上的没有那么艰难:我每个周小组会上都发现自己什么也没有做,但我每节课都听的非常开心。早上出门骑车,麦当劳早餐,拿着一杯豆浆走进教室。我的左手边坐着凯歌,拿着他的iPad,在Perusal上指指划划。一切都是那么美好。直到我在考试周的第一天早上8点把通宵24小时的论文发给教授,冲出teamroom痛哭流涕,给上班路上的爸妈打电话告诉他们一切都好,再把凯歌叫醒。天气晴朗,生活美妙。

我就这么重新认识了凯歌。夜里我们会从TA出发,沿着森林公园一路走到马鞍山中路的天桥,听着他放庇隆主义游击队的音乐,聊一切与literature review无关的话题。终点多半是在他的宿舍,一张沙发摆在单人间的角落里,书架上堆满了封面红色基调的原著,房间里是刺鼻的香薰味。他的大学生活比我传奇得多。先是数学,然后是历史;但同时也是马克思主义、毛主义、庇隆主义,黑格尔、阿尔都塞、马尔库塞、葛兰西,还有合唱、手风琴、胃病、植青小屋和马克思主义学社。我害怕与他对话,因为他在知识上的储备远远超乎本科生应有都范畴:哲学、历史、拉美、非洲、现象学、辩证法。这些我可能花上一两年才能读下来的书,他都轻易地装备在脑子里,仿佛不是他读书,而是命令文字与思想向他展现自身的意义。

凯歌是唯一一个能够不厌其烦的回答我异想天开的学术问题的朋友。同时,也是我用来检验自己想法是否合理的试金石。如果有一个想法能在辩论中让他稍加思考——当然是在确定他并非厌倦——就值得我高兴好几天。当然,正如他自己所说的那样,他在我身上花费了太多时间,而我与一年前一样愚钝、笨拙、顽固、自作多情、异想天开。是的,我就是这样愚钝的人;直到现在我还在为个别的文字与概念纠缠,在实践与理论、泛化与情景化之间摇摆不定。感谢他,让我从“知道自己不知道”的层面上稍进一步,现在我不仅“知道自己不知道”,我还“知道自己不知道什么”。

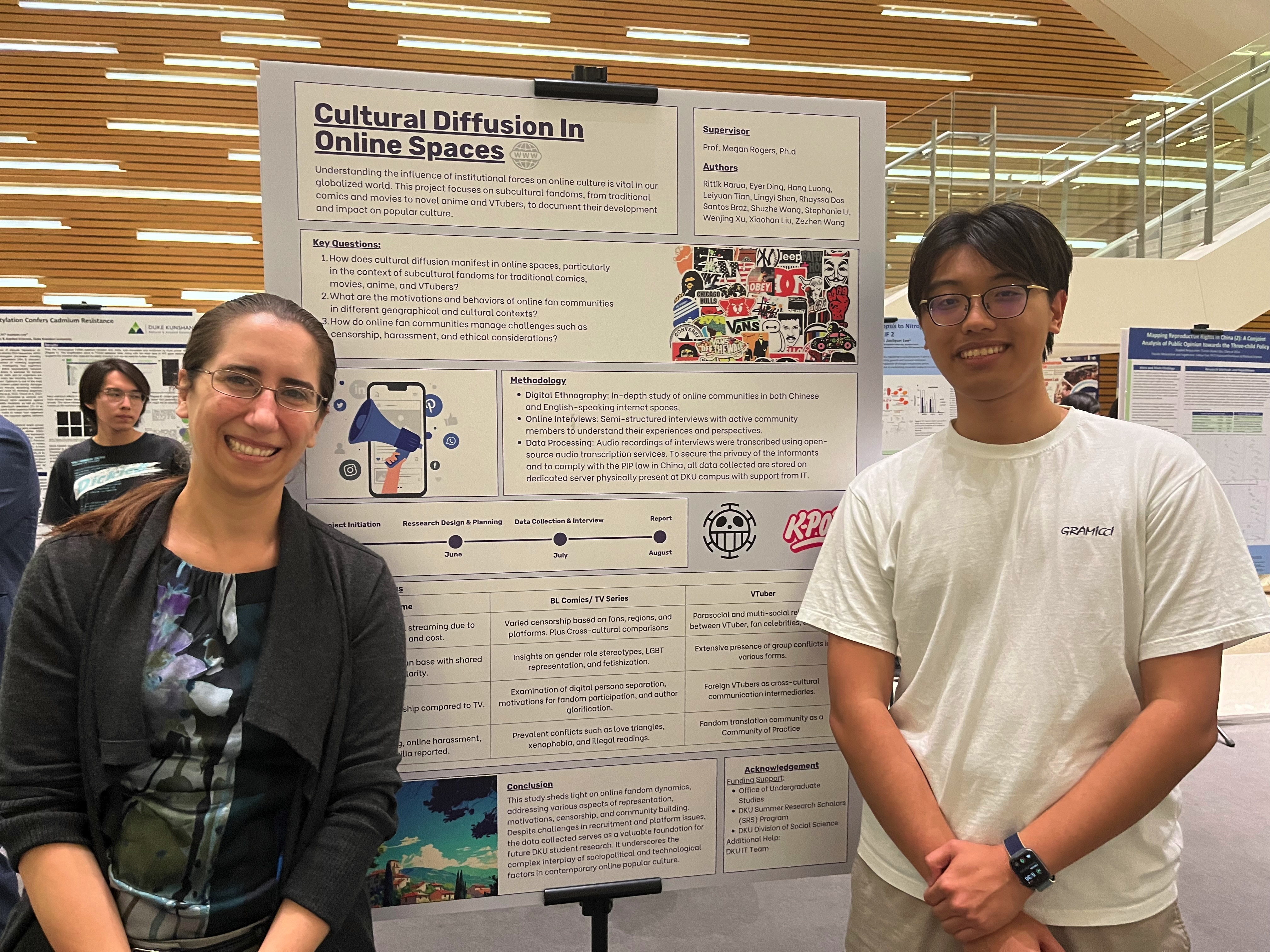

2023年的学术生活便可如此结尾了。学术除却思想的变化,能讨论的便只剩写了多少项目、发了多少论文,而我很高兴地宣布我一篇都没有。参加了Humanities组织的学术会议,方式是吃了两顿免费自助餐。承蒙Megan教授的厚爱,暑假期间在CDOS项目组打工,也遇到了一群有趣的同学。如果你们读到这里,请原谅我由于经验不足所作出的一系列脑瘫决策。也感谢你们没有直接把我一脚踢出去,或者如实告诉Megan我是个什么样的混蛋。感谢科萍教授在我almost fail了一次302课程之后,还愿意给我开一个completely a failure的independent study。最后,也要感谢所有同专业的同学,包括那些一起上ETHLDR201的。混蛋的是那节课和Voeltzel,我只沾一点边。

自行车

我的自行车是在21年秋天送到昆山来的,在那之前它已经跟着我上了四年初中、三年高中。不可救药地,我沉寂数年的自行车瘾还是复发了,这一次全怪庄哥。

庄哥闯入我生活的形象就是骑在自行车上的。我缠着他要一起去骑车,他也就同意了,带着我走他常走的那几条路线。我算是身残志坚,骑着自己改的电助力自行车,勉强着跟着仅仅20km的旅程。一般情况下,我们会挑一个春日下午出发,先向南骑到马鞍山路,再向西直到一个不起眼的路口,沿着傀儡湖与阳澄湖间的狭长乡间小路一路向北,再从北侧绕回TA或学校。在跟我一起骑车之前,庄哥说,他经常自己一个人出发,骑40km、60km甚至100km。但我们第一次出门,沿着马鞍山路骑到唯亭的时候,他的车轮肉眼可见的瘪了下去。还好有便携充气宝。就这样,我们骑一段停下来打会儿气,一路踉跄着回了学校,避免了出师未捷货拉拉的悲惨命运。

庄哥那时候正在申请季的末尾。2月份前后,正是申请还未下达、面试一个接着一个,还要想尽办法给招生办写love letter的季节。一天在TR,庄哥神色悲惨地告诉我,他因为GPA不够3.9被苏黎世理工拒了。白花了两份申请钱。天杀的瑞士人,他没说出来,但我帮他说了。

同样天杀的还有英国人,剑桥的教授在面试中已经对他印象不错了,可另一个教授搅黄了这件好事。田姐则每天因为Duke CS愁眉不展,一连几封love letter和面试下来,也成功拿到了offer。呆在这对情侣之间的我对空气的阅读能力虽然迟钝,也能感受到瞬间缓和下来的氛围。

春天是如此的美好!我和庄哥会挑一个周中的下午出门,一路唱着冬之花一路迎着夕阳骑去。自行车是我们的坐骑,是骏马是奔驰是塞斯纳是塞在步炮师里20点甲的中防空,是我们躯体的延伸,是我们手指般灵活的器官,我们不可分割的一部分。我们大声放歌,大声唱歌,引来一片骑着电驴上下班的眼神。兜兜转转回到学校,庄哥会回到他那单人间般的宿舍,在毫无转圜余地的小厨房里端出一盘盘菜。小小的烤箱快乐地哼唧着,半张餐桌逐渐被生活的丰富填满。我或田姐或许会姗姗来迟,但吃完之后,多半要聊上一个小时的天再收拾碗筷餐盘。田姐会讲科研的险恶、申请的痛苦、被折磨疯的senior,听的我这个大三学生惶惶不可终日。现在我也走到这一步了。

然后他们就毕业了。毕业前的一个早上,我们三个人清晨出门,在昆山市兜了一个大圈子。前进路的地铁还没有挖完,到处尘土飞扬,找不到一条道路。我们从亭林路上穿行,早上七点半的阳光洒在我们身上,空气中弥漫着包子的香气和熙熙攘攘穿着校服的学生。那是我们最后一次一起在昆山骑车了。

紧接着我们就搬进了二期校园,时间是5月底,我用自行车往学校运了一整天的东西,累的七荤八素。最后一个晚上,我在全家买了份鸡丝面,晃晃悠悠回到我住了半年的房间,在阳台上边吃边吹晚风。或许就这样结束也不错,我当时想,但还是挣扎着回了新家。

二期校园是我一切梦魇的综合。逼仄的房间、令人折磨的噪音、狭小的床铺和上床下桌、公共卫浴、几乎没有的隐私、逆天的设计和随时会不小心摔倒的楼梯都不算什么,最让人难以忍受的是一个玩原神的舍友。陈曦是一个刚从epworth搬回来的男性大学生,作为苏州人他得天独厚的优势是他随时可以花一个小时逃回家里。于是当他盘算着蹭校车回家游泳打球吃饭的时候,我一个人怨气十足地在宿舍里呼天抢地,只能偶尔骑车去改善下伙食。

SRS是痛苦的,寂寞的,浑浑噩噩的,玩原神玩的。很显然宿舍里两个人精神状态都不适合继续学习,而是更适合立刻去就医。于是我们就选择了新疆烧烤作为指定医院,严格遵守医嘱一个周吃三顿。紧接着的一个月里,我们吃遍了万象汇四楼几乎每一家店,点完了二期校园能点到的所有外卖,还有两次在宿舍喝到神智不清。一起做SRS的包笑安和张若霖没有起到任何帮助的作用,两人一个常年失踪一个整天叫着喝酒,让本就不清醒的神志雪上加霜。一切在徐瑞恒住进我宿舍之后尘埃落定:现在屋子里有两个玩原神的了。徐瑞恒声称要做实验室的项目——他也确实跑了一趟;但大部分时候他都在门口的TR打文明或卡牌游戏直到天亮。这就是暑假的氛围:热浪让人神智昏迷,项目则让人头晕目眩。

这样不行,我得想办法出门了:一个暑假我就涨了整整十斤!于是我便经常一个人骑车到万象汇吃晚饭。40分钟的路程是我每天难得的休息机会,在晚风吹拂下跨过高架桥,跨过马路,跨过旧DKU生活的遗骸,在纸醉灯谜的购物中心寻找片刻慰藉。

在张若霖的监督下,我们四个人终于下定决心要开始骑车。陈曦把他的车从苏州的家里运来,张若霖先是借,后来更是买了一台。我们四个人在一个夜晚浩浩荡荡地出发了,沿着春天走的老路。我一路嚎叫着冬之花的调子,想要找回哪怕一丝丝春天的感觉。

我的这群车友们在开学之后就很少出来骑了。腿疼,作业,项目,早课,考试;所有东西都在想把大四学生们拖死在电脑桌前。但所幸我多一个新的车友。毕奕舟从北京回归之后搬进了TA斜对面的小区,麦当劳正对面;我便借着麦当劳的由头时常去叨扰。又或者,拉着他骑到新江南附近,吃一顿肯德基或者小笼包。只是可惜,大部分这些车友都对远程兴趣缺缺;我也没有兴趣认识新的车友了。于是我一个人,沿着昆山市内的道路漫无目的地瞎逛,限制只在ddl和电瓶的电量。秋天的晚上只有破碎的路面、昏黄的路灯、工厂区寥寥的人烟,时代文化家园的水果店,播客和永远在转的车轮。

今年十一,我为我的自行车过了一个快乐的十岁生日,为它准备了一整套新装备。我的车轮还会继续转下去。

薄荷,茶,酒,生活

调酒的想法是突然一下冒出来的。娄开元在914时便常常调酒;虽然后来一整套工具连带着箱子都不知道被他扔到哪里去了。我想调酒,一方面是因为我本身对于饮料有一种执念般的偏执,而酒精类饮料又是人类对于细微气味最细致、最严格、最丰富的表述。另一方面,则是希望以这个为由头,哄骗几个朋友来宿舍里玩。

结果就这么钓到了。513的常客有梅岩焘和Echo,杨凯歌,Jerry;一票我在杜克熟悉起来的人,也是一色的酒鬼。我从B站的视频学起,买了不少工具、踩了不少坑,却也有这群人无论我调成什么样都能喝下去。513那张桌子经常被我收拾得干干净净一尘不染,只是为了这帮人把酒、饮料、柠檬汁、或者什么其他东西撒的到处都是。梅岩焘经常充满各种逆天想法,而他从来不吝于把他们付诸实践。Echo在我看来像是酒精成瘾一般:她灌下我准备用一学期的一整瓶Absolute Vodka时,我差点晕倒过去。凯歌是我宿舍的常客,一个周至少有3个晚上在我这里度过。他在我宿舍只喝茶,连生日当天也只喝果汁;让我一直以为他滴酒不沾。直到学期结束,我才发现他不在我这里喝茶时,其实是跑到隔壁的512喝酒去了。Jerry则是比我好上一万倍的调酒师。

有这么一群吵吵嚷嚷的人在,我想任何人都很难抑郁得起来。这个春天,我在阳台上养下了三盆花,但只有一盆薄荷活了下来。我每次抑郁的时候,就到阳台上摸一摸它,好像它不是一盆植物,而是一只绿色的猫,会在我阳台上晒着太阳打呼噜。夜里则是与布谷鸟一唱一和。TA A3的阳台正对着森林公园,夜晚漆黑一片,但绝不单调无聊。有时我会在阳台上呆大半个晚上,吹着口哨模仿布谷鸟的叫声,直到三点钟鸟类全部醒来,才回到床上伴着鸟叫入眠。

绿色是神圣的,薄荷尤是如此。在《红火星》中,它是“维力迪塔斯Viriditas”,神圣的绿色动力,宇宙秩序的引导动力。秩序,也许;但熵减的模式并非只有秩序的一种。任何意愿——不管它是秩序的,安那其的,去殖民化的,非宰制的——都平等地被驱动着。维力迪塔斯是一种平和的自信,一种精神上的充盈,一种笃定。在另一个角度来看,它又是最功利主义的,最实用主义的,充斥着这种意愿的生存渴望。这就是为什么薄荷是更加神圣的:多汁而肥厚的叶片和纤细的茎,充分的香气,适合用在烹饪调酒到泡茶等一切你能想到或想不到的用途。我建议所有人都养一盆薄荷,即使长成杂草一般,也能给生活带了些许活力。

叶子是如此神圣,如此令人发自心底的喜欢,即使被炒制、发酵、粉碎、装袋,也难以掩饰它本真的绿色和人看到时的欣喜。比起调制的酒精饮料,我更多时候会选择茶叶——有的时候会点缀上一两片薄荷。我有一个优雅的紫砂茶杯,它杯沿恰到好处的弧线能确保给人斟茶时一滴都不会洒出来。不过喝茶这件事上我还远远赶不上庄哥,他会从TA背一整套祖传的银质茶具到学校食堂。除了福建人,我想很少人能做到如此地步。

不过说到底,最要紧的还是有个用来招待朋友的地方。搬入二期之后,我没有养薄荷的机会了,也没有地方能放下调酒所需的器具和酒瓶了,喝茶便成了我唯一的消遣。旧紫砂杯在我拿去A5自习的一天夜里毫无征兆的破碎了,也许这本身就是个预兆。我又从家里搞来一套茶具,这次是茶碗;更有点正经喝茶的样子了。于是4008也时常充斥着一群老友,只是远远没有以前频繁了。地方的窘迫绝对是原因之一;时间的窘迫怕是更严重一些。

直到最后,再也没有人来找我喝酒、喝茶、或是聊天了。有时我会硬拉些人来,但终究也无可奈何。这就是大四,这就是申请季。要是那盆薄荷当时没有被我无心之失毁掉的话,这个时候也走到结尾了吧。我也像秋冬的叶子一样枯萎下去。戒掉了酒、戒掉了茶、戒掉了碳酸饮料,不再打游戏、不再看小说、甚至不再听音乐。但春天一定会来的。或许并不温和,或许几多波折。但春天会来的。

最后

23年是一场闹剧,但也是大家一起闹的一场闹剧;闹剧因此被赋予了超出闹剧的意义。这篇博客之后,我也许会开始经常更新,先争取两个月一篇吧。给自己定下这个目标的也许并不是我,而是凯歌,他从六月份就开始要求我多写一些东西了,而我因为胆小一直不愿意多写。也许当时只是因为我不知道自己不知道什么,也因此变得不自信起来。

我是一个非常拧巴的人。这意味着我会在某些时刻缩手缩脚,在另一些自负到令人厌恶。我也不知道我该怎么办,但我觉得我还有机会抢救一下,就从多写文字开始。比如这篇博客。

其实计划里还有一整个section没有写,讲的是我这一年去的地方、又是如何有去这些地方的想法的。或许择日可以单独写一篇吧。

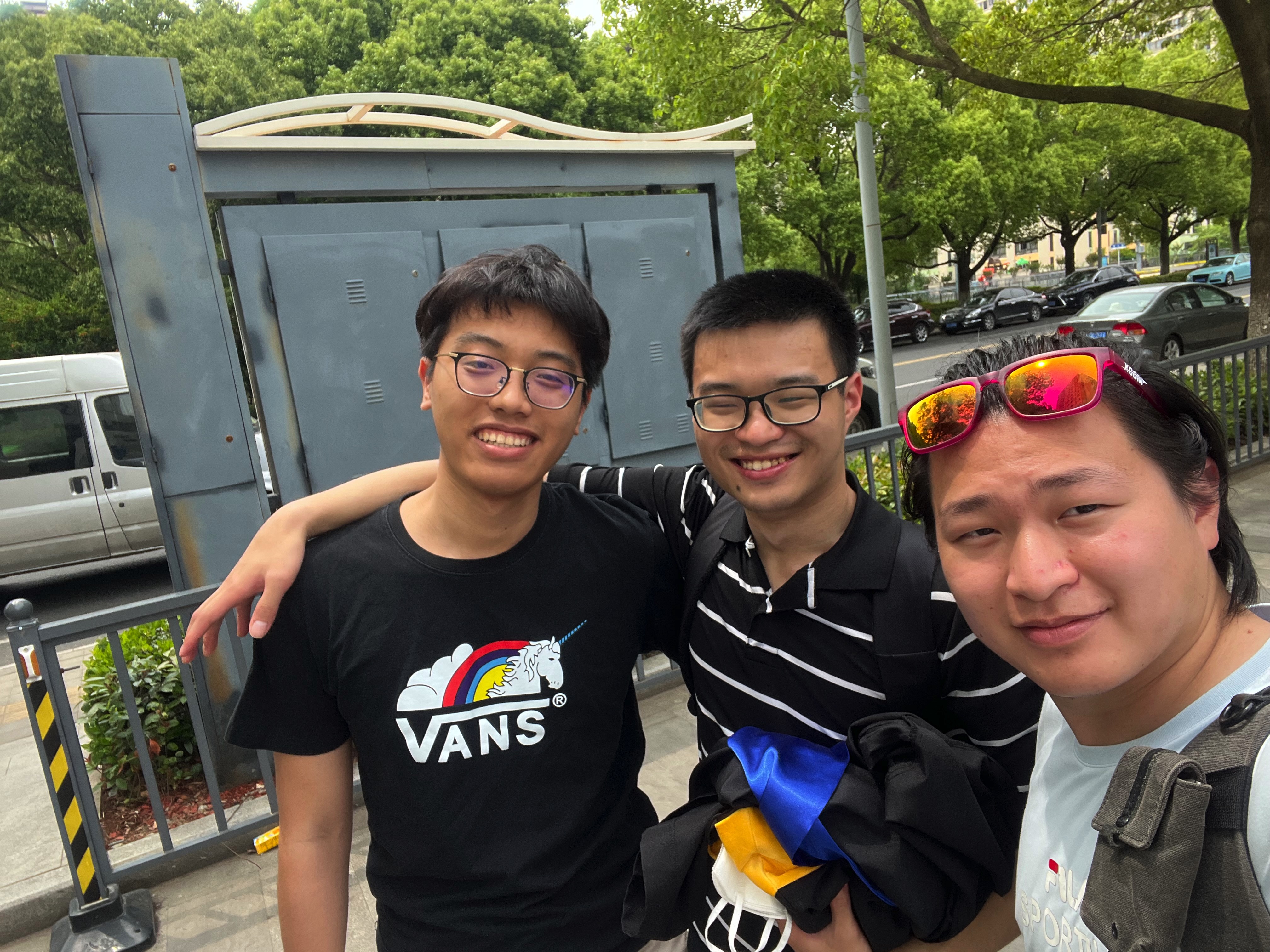

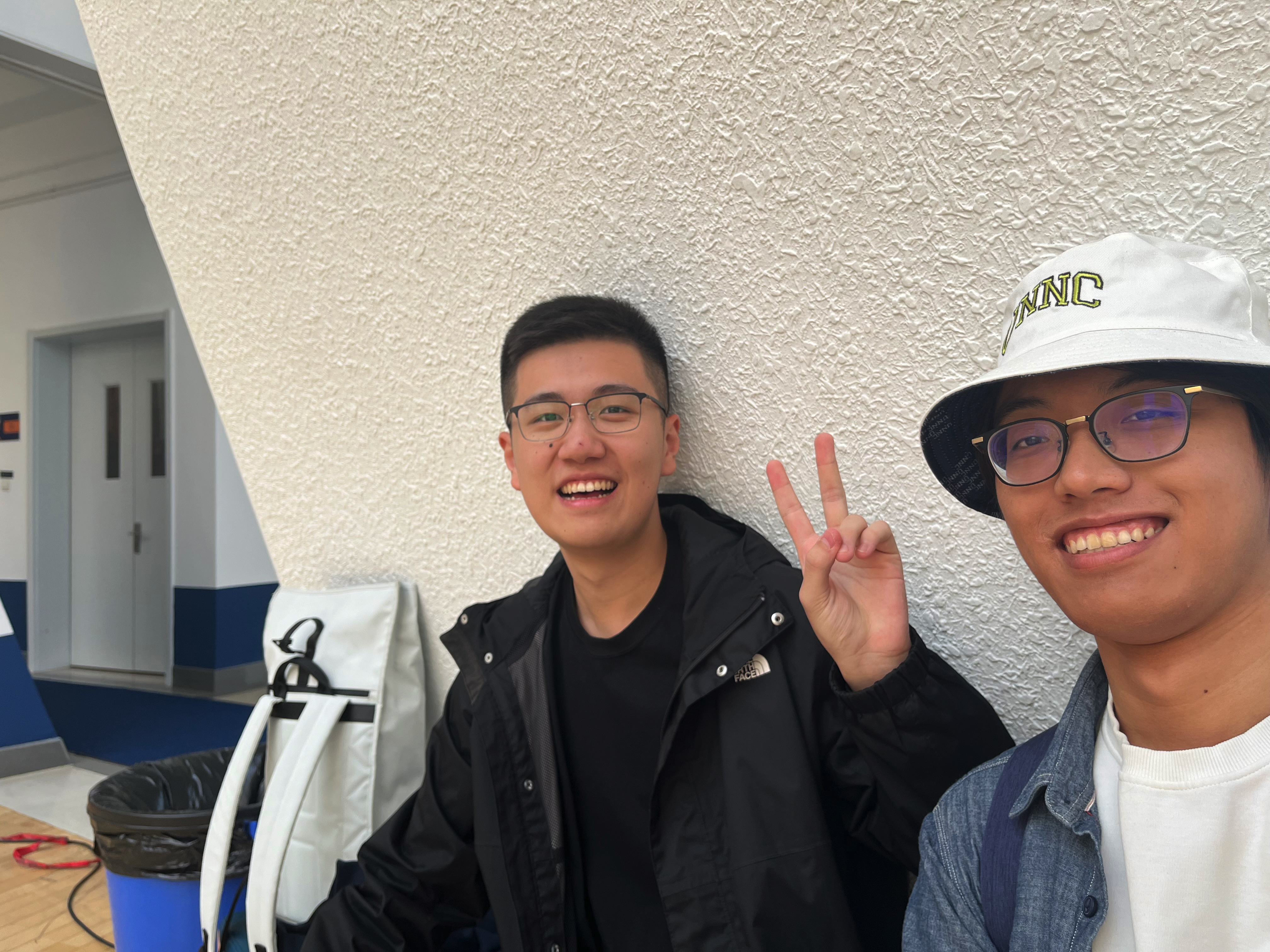

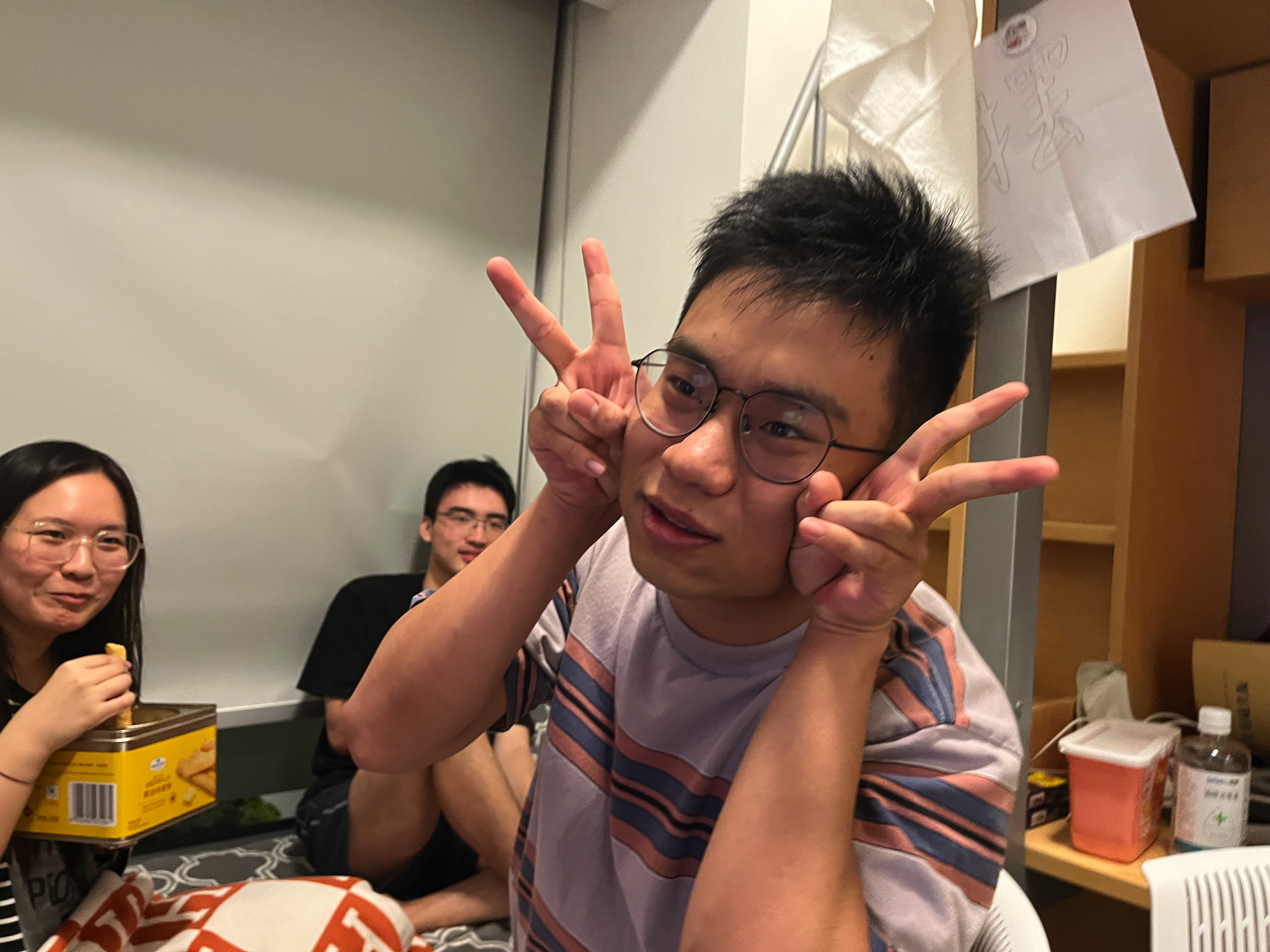

23年还有很多人、很多事我需要感谢。在这里没有提到名字的朋友们,那些我帮助过的、帮助过我的朋友们,我在这里想你们致以最诚挚的谢意。最后放一些照片吧,怀念一下那些应该出现在这里、却被我的困意赶走的名字。

看到这里的朋友,祝你新年快乐。